編者按:

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。回望那段烽火燃遍華夏的崢嶸歲月,在連云港這片英雄的土地上,無數中華兒女以血肉之軀筑起抗擊日寇的屏障,以熱血和生命譜寫了氣壯山河的不朽篇章。

為了挖掘、銘記、傳承這份寶貴的精神財富,本報今起推出《烽火憶崢嶸 熱血鑄豐碑——紀念抗戰勝利80周年特別報道》。報道將聚焦“抗日山上”,重溫這座全國唯一以抗日命名的英雄之山的英烈事跡與鐵血戰役,讓豐碑訴說忠誠;通過“對話老兵”,聽親歷者講述槍林彈雨中的堅守,讓記憶穿越時空,成為連接過去與現在的精神紐帶;書寫“時代回響”,追尋紅色基因,展現抗戰精神在當代港城的傳承與弘揚。

銘記,是為了更好地出發。讓我們在歷史的回響中汲取不竭力量,于新時代的征程上砥礪前行。敬請關注。

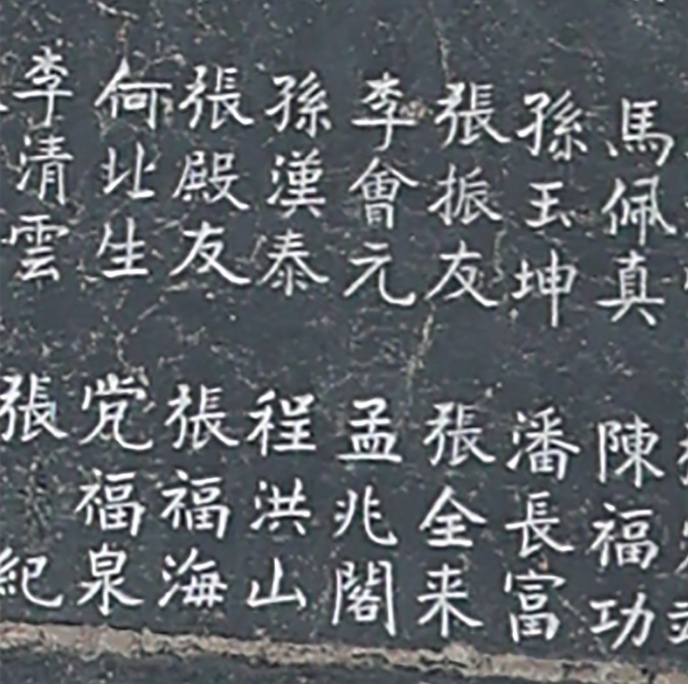

(朱萍 李曉敏 賀龍廣 徐志)盛夏的朝陽穿透濃密的松柏,在抗日山灑下斑駁的金輝。我們一路拾級而上,來到第八坡段,抗日烈士紀念塔矗立于天地之間,塔身東西兩側的“抗日烈士英名錄”上,那些歷經歲月的名字在晨光中熠熠生輝。

孟兆閣、趙本源、原飛友、馬培真、孫洪太、何北生、張秀閣、孫玉琨、李會元這九人的名字,是“青口十八勇士”留給我們的印記。而另外9位勇士,他們的姓名已湮沒在戰火中,他們的容貌已模糊在歲月里,唯有那不屈的英魂,永遠鐫刻在這片熱土之上。

1941年的春天,青口戰役打響。七晝夜的血戰,斃敵偽200余人,俘虜800余人。勝利的旗幟終在濱海大地獵獵飄揚。然而歷史永遠銘記:在那條狹窄的火叉巷里,十八位鋼鐵戰士用血肉筑起最后防線。子彈打光了,他們挺起刺刀;刺刀折斷了,他們掄起拳頭……他們將“寧死不屈”四個字,用鮮血寫進每一寸土地,將赤誠刻進每一道山河。

戰火驟燃 青口烽煙起

“小時候上學,路過青口火叉巷那片老院子,只覺得破舊,哪里知道那里頭竟藏著這樣一段慘烈悲壯的戰斗故事。”在贛榆青口一棟居民樓里,我們見到了從事史志工作三十余載的葛華,最近,他正在為青口十八勇士紀念館做最新的布展設計,書桌上的黨史資料,記錄著那段崢嶸歲月和鐵血往事。

1937年7月7日,盧溝橋事變爆發,日本侵略者發動全面侵華戰爭。國難當頭,中華民族同仇敵愾,全民族抗戰的序幕自此拉開。

1940年底,曾參與平型關大捷的八路軍第115師東進,政委羅榮桓、代師長陳光決定在時屬山東的濱海地區開辟敵后抗日戰場。彼時,日寇正推行殘酷的“治安強化運動”,在青口、大沙河等十多處安設據點。第115師即刻部署,命令教導二旅與山東縱隊二旅、贛榆地方部隊等協同作戰,以突襲方式主攻青口及周邊南北據點。

1941年3月19日晚,八路軍第115師教導二旅向海頭發起進攻,青口戰役正式打響。經過六天惡戰,八路軍拔除敵偽十余個據點,隨后攻入青口鎮。這是八路軍進軍濱海打的第一個大勝仗,為建立根據地奠定基礎。

1941年3月26日晨,我軍在完成全部戰役計劃后,主動撤出青口。此時,擔任掩護任務的六團一連原飛友等18名指戰員被包圍在青口東門里火叉巷內,他們以血肉之軀牽制敵人,為大部隊轉移爭取時間,最終被圍困在一個院落中。

一場關乎生死的血戰,在此展開。

孤巷血戰 死守火叉巷

子彈穿透磚墻爆響不斷,刺刀碰撞錚錚作響,火叉巷的磚墻在炮火中戰栗!

7班班長原飛友帶領戰友兩次突圍,都沒有成功,最后退到“火叉巷”,轉入一個院內固守。

這時,東邊院內傳來斷斷續續的槍聲。判斷出這是兄弟連的戰友在和日偽戰斗,原飛友和戰士們打通院墻與戰友取得聯系,兩個班合并起來共18人。

天大亮后,日偽軍越聚越多,火叉巷被圍得水泄不通。戰士們明白,真正的惡戰才剛剛開始。

“三十米內再開槍!上來一個,打死一個!”勇士們咬緊牙關,從黎明到黃昏,日偽軍發起一輪又一輪沖鋒,卻始終無法逼近半步,反而被打死打傷50多人。

十八勇士浴血奮戰一天一夜,彈藥打光了,便用石頭、磚塊苦苦支撐,敵人見我軍沒有彈藥,企圖捉活的,突圍是不可能了,但勇士們明白:只要一息尚存,就絕不后退半步!

“中華民族解放萬歲!中國共產黨萬歲!”身受重傷的趙本源高呼,他用最后一顆子彈自盡。

二班副班長的腿被炮彈炸斷,他不想拖累戰友,咬牙拔槍自戕。

夜幕降臨,原飛友、孟兆閣、孫玉琨、李會元、孫洪太、何北生、張秀閣等8位勇士已彈盡糧絕,突圍的路早已被敵人堵死。但當想到大部隊已安全轉移,掩護任務圓滿完成,戰士們紛紛將步槍扳機拆下砸毀,而后握緊刺刀,他們準備用血肉之軀,迎接最后的肉搏。

8人分散到附近百姓家中。一位老大娘小聲招呼他們更換便衣,把他們藏起來用草蓋好。寂靜了許久,敵人才戰戰兢兢地摸進了院子,嚎叫著:“八路不出來,放火!”

“不能連累老鄉!”原飛友率先掀掉草堆,8名勇士迎著火光沖出,終因連日血戰體力不支,被蜂擁而上的敵人俘獲。

忠魂不屈 刑場鑄鐵骨

被俘后,日寇的暴行令人發指。

在青口偽警察局,殘暴的日軍把勇士們用鐵絲捆在柱子嚴刑拷打,還牽來一群狼狗,勇士們遍體鱗傷,鮮血淋漓,但沒有一個屈服。

狼狗撕咬、鐵棍毒打、燒紅的炭塊塞入口中,六天六夜,8名勇士每天都要受到兩次毒打和拷問,晚上睡覺被反綁著雙手,敵人用一根木棍穿過每個人的腋下……

第七天,日軍小隊長把他們送到了新浦日軍憲兵隊,輪番嚴刑拷打后一無所獲,又是六天六夜,黔驢技窮的日軍將奄奄一息的8名勇士拉到新浦第八工場,分別綁在兩根木樁上,準備第二天用火燒死他們。

夜深了,捆綁在柱子上的8名勇士被寒風吹醒。身材瘦小的孟兆閣雙手一直在動,他強忍雙臂血肉模糊的劇痛,用力掙脫捆綁在身上的鐵絲,又拼盡全力將捆綁在一起的原飛友、李會元、孫玉琨的鐵絲擰開。正當他們打算解救其余四人時,雞叫了。“甭管我們!你們快跑,否則一個都走不了!”馬培真、孫洪太、何北生、張秀閣4位勇士再三催促戰友離開,他們則永遠留在了刑場上。

孟兆閣等4人往南跑了一里多路,越過一道深水溝后,大家分開了。李會元、孫玉琨繼續往南跑,最終找到部隊。原飛友傷勢太重,昏死在路邊草叢里,只剩孟兆閣一個人往西北方向跑,跑不動就爬。后來,在鄉親們的幫助下找到隊伍。休養出院后,孟兆閣不幸于1944年在石溝崖戰斗中壯烈犧牲。原飛友蘇醒后艱難爬行,被武工隊的同志發現抬回搶救,但終因傷勢太重,第二天就犧牲了。

英魂永熾 浩氣永留存

英雄的故事,要被銘記。

作家白刃,第一時間到了醫院,找到了那場血戰中的勇士孟兆閣。病榻前,孟兆閣強忍傷痛,還原了那段慘烈的戰斗經歷和戰友們視死如歸的最后時刻,白刃創作的通訊稿《十八勇士》刊發在1941年5月的《戰士報》上。

為了紀念“青口十八勇士”英雄群體和全旅自抗戰以來犧牲的戰士,1941年7月7日,抗日烈士紀念塔正式破土動工,教導二旅指戰員和濱海軍區抗日軍民們一手拿槍,一手拿鎬;一邊戰斗,一邊興工。八路軍山東軍區還將勇士們所在的教導二旅六團一連命名為“青口十八勇士連”。

時光流轉,這份精神跨越山海。

2015年9月3日,“青口十八勇士”的榮譽戰旗飄揚在天安門廣場,在紀念抗戰勝利70周年的閱兵式上接受黨和人民的檢閱。

2020年9月,經黨中央、國務院批準,“青口十八勇士”被列為全國著名抗日英雄群體。

?

?

如今的火叉巷口,時光仿佛在這里慢了下來。走進巷子,如同“4”字形的岔路,訴說著當年被圍困、與敵人血拼的曲折。居民鄭世綸已在此居住了整整52年。滿院的綠意,是他和妻子精心侍弄的上百種花草,蓬勃的生命力幾乎要溢出墻頭。“我在這巷子里出生長大。”鄭世綸講述道,從小家里老人就告訴他們,有一群戰斗英雄在這里血戰到底。

84年過去,但英雄的氣息從未消散。翻新的門頭下,飄出家家戶戶的飯菜香;巷口的烤牌攤前,排起的長隊笑語盈盈。這平凡而溫暖的市井煙火,正是當年勇士們用最后一顆子彈、寧折不彎的脊梁誓死守護的未來。他們化作抗日山的蒼松,也成了火叉巷里的風,“青口十八勇士”的名字,不僅深深鐫刻在那座巍峨的抗日豐碑之上,更永遠地刻進了我們民族的記憶長河。

總值班: 曹銀生 編輯: 賈元元

來源: 連云港發布